L’histoire du cinéma algérien commence au cœur de la guerre de libération. Dès les années 1960, l’Algérie constitue le pôle dominant sur le plan cinématographique au maghreb. C’est la guerre de libération nationale qui a donné aux cinéastes comme nous l’avons vu « l’impulsion idéologique décisive ». Dans une première étape qui a duré dix ans (de 1962 à 1972), il s’est agi en effet pour eux de porter à l’écran les faits les plus marquants de la geste de libération. Elle a indiscutablement donné à l’Algérie des films de qualité susceptibles de rivaliser avec la production internationale. Cependant leur esthétique restait hétéroclite. On ne distinguait pas vraiment une originalité dans la mise en scène, fort influencée par des exemples étrangers. En particulier la tentation du western ou du film d’action à l’américaine guettait (L’opium et le bâton de Ahmed Rachedi, La nuit à peur du soleil de Mustapha Badie, Les hors-la-loi de Tewfik Farès, Décembre de Lakhdar-Hamina).

Histoire du cinéma algérien : Les Années 60

Le cinéma algérien pendant la guerre de libération

En Algérie, le cinéma était considéré comme un acteur capital de la lutte pour la Libération par le FLN (Front de Libération Nationale.), l’Armée , et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) en exil. La première équipe de tournage fut monté en 1957 par un groupe de réalisateurs dirigés par l’activiste français du FLN René Vautier (né en 1928), et produisit l’œuvre majeur de l’époque, Algérie en flammes (1959). L’indépendance venue,une école de cinéma fut ouverte. Elle sera dirigé par René Vautier. Comme le souligne Mouny Berrah: « de 1957 à 1962, le cinéma algérien était un lieu de solidarité, d’échange, d’expression entre les membres du maquis algérien et les intellectuels français, sympathisants du mouvement de Libération ». Parmi ceux engagés, figuraient certaines personnalités clés du futur cinéma algérien dont Mohamed Lakhdar Hamina et Ahmed Rachedi . Le premier long métrage de l’après Indépendance, Une si jeune paix (1965), fut réalisé par un autre activiste français du FLN, Jacques Charby.

Le cinéma algérien après la guerre de libération

Les longs métrages réalisés ensuite par des Algériens ont été produits par divers organismes de production étatiques, d’abord le Centre National du Cinéma Algérien (CNCA),qui produisit trois longs métrages entre 1965 et 1966, y compris celui de Jacques Charby, et l’Office des Actualités Algérienne (OAA) qui fut progressivement transformé en organisme de production cinématographique par son directeur Lakhdar-Hamina, qui y réalisa deux longs métrage entre 1966 et 1967 .

Autre organisme de production important : la Radiodiffusion Télévision Algérienne (RTA), qui coproduisit le premier long métrage algérien et développa les carrières d’un grand nombre de ceux qui allaient contribuer plus tard à la réputation internationale du cinéma algérien. La seule maison de production privée, en activité de 1965 à1967, était Casbah Film, qui se spécialisa dans les coproductions étrangères. Son fondateur était l’ancien activiste du FLN, Yacef Saadi, dont la biographie à constitué la base du film le plus célèbre de la compagnie, La Bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo. Le CNCA, quant à lui, a coproduit un film avec la France, Soleil Noir (1967) de Denys de la Patellière, une politique qui fut poursuivie après la réorganisation de la production, lorsque l’Algérie coproduisit, parmi d’autres longs métrages, le fameux Z (1968) de Costa-Gavras, dont la renommé fut internationale .

La réorganisation de 1967 a conduit à la création d’un nouvel organisme de monopole d’Etat dédié à la production cinématographique, l’Office National du Commerce et de l’Industrie Cinématographiques (ONCIC). Cet organisme allait produire la quasi-totalité des longs métrages algériens jusqu’en 1984, année de sa dissolution. Avec l’ONCIC , les réalisateurs devenaient des employés et recevaient de l’Etat un salaire mensuel. Ce monopole de la production cinématographique contrôlé par l’Etat donnait lieu à de nombreux paradoxes, comme nous l’explique le réalisateur Merzak Allouache :

« Les réalisateurs fonctionnaient comme des fonctionnaires. Je travaillais de cette manière, et mon premier film a été produit sous ce système. Dans un sens, ce système de production des films par l’Etat protégeait les réalisateurs des dures réalités du marché. Mais d’un autre côté,il posait le problème de la censure qu’elle soit exercée par l’Etat ou délibérement choisie par les réalisateurs eux-mêmes. Cela signifiait également que si un réalisateur ne disposait pas de moyens de produire son film, ou ne pouvait en réaliser qu’un seul tous les cinq ans, il percevait malgré tout un salaire. Fatalement, la corruption et le gaspillage bureaucratique étaient courant »

L’inactivité était inévitable pour certains réalisateurs puisqu’ils étaient une douzaine à être salariés, tandis que seuls deux ou trois longs métrages-en moyenne- pouvaient être produit en Algérie chaque année. Ce système a fait l’objet de sévères critiques.

L’Algérie, bien que sortant d’une terrible guerre, a produit plus de films que ses voisins (une situation qui ne devait pas changer jusque dans les année 1990). Comme le constate Mouny Berrah, ces films « étaient tous construit sur le nationalisme idéaliste, et mettaient en scène des héros sans faiblesses faisant preuve d’unité et de cohésion face à tous les obstacles ».

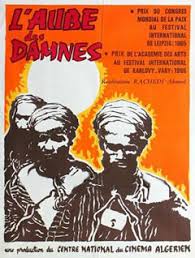

Deux films de réalisateurs algériens ont été réalisés au CNCA. Ahmed Rachedi ( né en 1938) y a réalisé son premier long métrage, L’Aube des damnés (1965), un film de montage qui replace la guerre de Libération algérienne dans le contexte des luttes contemporaines du Tiers-Monde. Mustapha Badie (né en 1928) y a ensuite réalisé le premier film de fiction algérien, La Nuit a peur du Soleil (1966). Coproduit avec la RTA, ce film de trois heures, est une étude épique sur les causes, le déroulement et le résultat de la guerre. Rachid Boudjedra est particulièrement dur avec ce film, qu’il décrit comme « l’exemple typique du mauvais film, mélodramatique et superficiel », et révélant « l’insidieuse influence du style égyptien dans ce qu’il a de plus contestable et un folklore des plus usés ».

Mohamed Lakhdar Hamina (né en 1934) a utilisé l’OAA comme base de production pour ses deux longs métrages des année 60, dont l’un a placé le réalisateur au premier rang des réalisateurs algériens. Le Vent des Aurès (1966) est un conte dramatique très fort, quoique structuré de manière conventionnelle, relatant l’histoire d’une famille détruite par la guerre. La figure de la mère bien que stéréotypée y cristallise la cause commune et met en avant une réalité complètement déformée par le cinéma colonial…

Après 1968, l’éventail thématique n’a tout d’abord pas évolué pour l’ONCIC : la guerre devait rester le thème dominant pendant au moins quatre ans encore, même si les différentes approches du sujet ont été multiples et variées. Le premier film produit par l’ONCIC, La Voie (1968), réalisé par Mohamed Slim Riad (né en 1932), était basé sur le vécu du réalisateur en tant que détenu en France, et montrait les conditions de vie médiocres des prisonniers algériens dans les camps français où ils étaient détenus entre 1958 et 1961, et leur lutte pour y conserver leur dignité. Les autres longs métrages étaient d’inspiration plus classique. Pour son premier long métrage, Tewfik Farès (né en 1937), qui avait écrit le scénario du film Le Vent des Aurès de Lakhdar-Hamina, réalisa Les Hors-la-loi (1969), un film de style hollywoodien, qui retraçait l’histoire de trois jeunes hommes entraînés dans la lutte de libération. Rachedi adopta une approche du même type pour son premier long métrage de fiction, L’Opium et le bâton (1969), adaptation du roman de Mouloud Mammeri. Tourné en Kabylie, ce film a une structure narrative solide mais est gâché à la fois par un certains schématisme dans la définition des personnages et pour les arabophones par l’artificialité marquée des dialogues. La langue berbère qui aurait été appropriée dans ce cas était alors interdite par le gouvernement…

Ces films des années 60, en particulier Le Vent des Aurès et L’Aube des damnés, ont établi le modèle de référence pour le développement futur du cinéma algérien :

« Il devint un cinéma militant, un cinéma doté d’une cause et d’une mission éducative, débordant de métaphores du changement, de la renaissance et des forces de la nature. Il compare la révolution et le changement aux grands vents qui balayent et rafraîchissent, ou au feu rougeoyant qui purifie et forge une nouvelle réalité »

Histoire du cinéma algérien : Les années 70

Les années 70 furent l’unique décennie au cours de laquelle la production cinématographique algérienne ne fut pas interrompue par des bouleversement administratifs. C’est peut-être la raison pour laquelle on assista à une augmentation de la production cinématographique avec 35 longs métrages réalisés pendant cette période.

Les deux derniers films produits par Mohamed Lakhdar Hamina à l’OAA sortirent sur les écrans au début des années 70. Son propre long métrage Décembre (1972), une histoire de torture vue à travers les yeux et l’esprit d’un officier français qui la pratique, vint compléter une trilogie très variée sur la lutte de Libération. Mouny Berrah rapproche le style hollywoodien de ce film à celui de Rachedi dans l’Opium et le bâton, en 1969 : ces deux films ont en commun « une multitude de qualités et d’imperfections semblables » et « illustrent la version officielle de l’histoire ». A part quelques exceptions, l’ONCIC conserva son monopole et continua à favoriser les films sur la lutte pour la Libération.

Patrouille à l’est (1972), réalisé par Amar Laskri (né en 1942), relate les mésaventures d’une patrouille de l’armée de libération chargée de remettre un prisonnier français à la frontière tunisienne. Dans Zone interdite (1974), Ahmed Lallem (né en 1940) mêle images de fiction et archives pour montrer le développement de la conscience et de l’activité politiques dans un village auparavant opprimé par les forces coloniales et leurs alliés locaux. Dans le même ordre d’idées,le film Sueur noire (1972), réalisé par Sid Ali Mazif (né en 1943), dépeint un groupe de mineurs dont la conscience politique est éveillé par la répression d’une grève en 1954. Sana’oud (1972), le récit de Riad sur la lutte palestinienne, est un film qui, bien qu’il traite lui aussi de conflit armé, reste plutôt en marge de la tendance dominante de cette période, qui privilégie presque exclusivement les sujets nationaux. Il s’agit d’un jeune homme recruté par le Mouvement anti-sioniste et chargé d’attaquer un camp militaire en territoire occupé.

Les deux films collectifs réalisés dans les années 70 ont suivi, quant à eux, la tendance dominante. La Guerre de Libération (collectif, 1973) retrace une nouvelle fois l’histoire de la guerre à travers des images d’archives, et d’une façon acceptable pour les autorités (une première version de Farouk Beloufa et Liazid Khodja avait été refusée, ce film devait répondre à La guerre d’Algérie d’Yves Courriere). Morte la longue nuit (1979), coréalisé par Riad et Ghaouti Bendeddouche (né en 1936), a pour sujet la lutte mondiale contre le néocolonialisme. Ce fut Lakhdar Hamina qui surpassa toutes les autres chroniques de la résistance et de la révolte avec sa version épique des quinze ans de lutte, Chronique des années de braise (1975) ; premier film africain et arabe remporter la Palme d’Or au festival de Cannes. En couleur, grand format et son stéréophonique, ce film fait preuve d’une grande imagination visuelle et constitue une réalisation technique remarquable. D’une durée de trois heures, il évoque les principaux évènements de l’histoire algérienne de 1939 à 1954. Dans un regard rétrospectif qu’il porte sur l’idéologie du film de guerre algérien, Sabry Hafez constate :

« La prédominance d’une opposition binaire forte et souvent simpliste entre le héros positif –le moudjahid, le paysan et/ ou l’intellectuel – et son antagoniste , qu’il soit soldat français,ou collaborateur algérien. Le moudjahid est toujours noble, généreux, fier, prêt à tout sacrifier pour la révolution » .

Cependant aussi bien en Algérie qu’en France mais pour des raisons bien différentes, le film ne reçu pas un accueil critique favorable, « Chronique des années de braises relève d’une esthétique que ne désavoueraient ni Hollywood ni le Mosfilm ; c’est l’Autant en emporte le vent des Aurès tourné par le Bondartchouk du Maghreb. Ce magnifique poèmes épique tourne le dos aux problèmes réels de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain » écrira Jean-Louis Bory, au lendemain de la remise de la Palme d’Or[2].

L’ONCIC étant un organisme d’Etat, il n’est pas surprenant que la réforme agraire des années 70 se soit immédiatement reflétée dans le cinéma et soit même devenue le second thème central du cinéma algérien. Deux longs métrages de 1972 (Le Charbonnier et Noua) servirent de référence à toute une série de films abordant des thèmes ruraux, et constituent des exemples caractéristiques de la double approche adoptée : considérer le progrès dans la société rurale contemporaine et rapporter les abus du passé colonial.

Histoire du cinéma algérien : Les Années 80

Les années 80 connurent de nouveau bouleversement dans l’organisation de la production. L’ONCIC fut dissoute en 1984 et ses fonctions partagées entre deux organisations distinctes dont l’Entreprise Nationale de Production Cinématographique (ENAPROC), chargée de la production, et l’Entreprise Nationale de Distribution et d’Exploitation Cinématographique (ENADEC), chargée de la distribution. Mais le monopole étatique de la production cinématographique, lui, fut aboli, ce qui permit aux cinéastes de monter leurs propres sociétés de production.

Novembre 1987 vit une autre réorganisation décisive avec la création du Centre Algérien pour l’Art et l’Industrie Cinématographique (CAAIC) qui allait remplacer à la fois ENAPROC et ENADEC en reprenant toutes les activités assumées auparavant par l’ONCIC. Une initiative analogue fut prise par rapport à la télévision : les ressources dont disposait la RTA furent regroupées la même année (1987) pour former l’Entreprise Nationale de Productions Audiovisuelles (ENPA). Cette dernière apporta son soutien à un grand nombre de réalisateurs et prit part à de nombreuses coproductions avec le CAAIC. Ainsi, le fossé qui avait séparé la télévision du cinéma à l’époque de la RTA et de l’ONCIC fut amoindri.

En dépit de tous ces changements, les cinéastes algériens confirmés ont poursuivi leurs carrières tout au long de la décennie. Il y eut deux suites à Hassan Terro : Hassan Taxi (1981) de Riad, dans lequel Hassan, dont la chance à tourné est devenu chauffeur de taxi, tandis que dans Hassan niya (1989) de Bendeddouche,il travaille dans le restaurant de sa sœur. Si le deux films sont des œuvres mineures, ils offrent en revanche une image vivante et colorée de la vie et des aspirations de l’Algérie contemporaine. L’autre long métrage tourné plus tôt dans les années 80 par Bendeddouche, Moisson d’Acier (1982), est une œuvre plus substantielle, un récit positif de la résistance paysanne.

Les villageois reconstruisent leurs vies, sans se laisser décourager par « les moissons d’acier » : les mines posées pendant la guerre qui continuent à menacer les habitants. Le Moulin de monsieur Fabre (1984) de Rachedi montre dans une satire très explicite et la mesquinerie des bureaucrates et du gouvernement. Le film oppose monsieur Fabre, un immigrant polonais connu pour son soutien au FLN, aux politiciens locaux ; ceux-ci veulent l’exproprier de son moulin, afin qu’un dignitaire en visite ait quelque chose à nationaliser. Le Refus (1982) de Bouamari présente,comme son film précédent Premier Pas, une mise en scène complexe. Un flashback sur la mort d’un ancien combattant de la résistance ayant vécu en France depuis l’ Indépendance, permet d’esquisser un tableau de la communauté immigrante. Le public algérien lui fit un faible accueil. Après un silence de dix ans, Amar Laskri acheva Les Portes du silence (1987), l’histoire d’Amar, un sourd-muet, qui assiste à la destruction de son village en 1955 et qui, cherchant le moyen d’exercer sa vengeance, rejoint l’armée française comme palefernier. Assia Djebar, jusque-là seule femme cinéaste algérienne, réalisa son deuxième film en 16 mm pour la RTA : La Zerda ou les chants de l’oubli (1980) est une œuvre personnelle et méditative, un point de vue sur la place des femmes dans l’histoire et la société, à travers ce facteur d’unification de la vie algérienne qu’est la musique.

D’autres vétérans ont pu réaliser deux films dans la décennie. Sid Ali Mazif réalisa d’abord J’existe (1982), coproduit par la Ligue Arabe, un film en trois parties qui aborde certaines questions relatives au rôle des femmes dans la société : les aspirations des femmes elles-mêmes, le rôle de l’Etat et la contribution des organisations créées pendant la lutte pour l’émancipation. Mazif revint par la suite à la fiction avec Houria (1986), tourné à Constantine,l’histoire d’amour malheureuse de deux étudiants dace à la désapprobation de leurs parents. Le troisième film de Merzak Allouache, l’Homme qui regardait les fenêtres (1982), un point de vue sombre sur l’Algérie contemporaine reflétant le pessimisme d’un bureaucrate d’âge moyen dont la vie se trouve bouleversée lorsqu’il est transféré dans la section cinéma de la bibliothèque où il travaille, une situation qui finira par le pousser au meurtre.

Il faut compter désormais avec les cinéastes algériens émigrés en France tel Okacha Touita dont Les sacrifiés (1982) expose sans ménagements les divisons internes des mouvements de libération en France durant la guerre d’Algérie. Le deuxième long métrage de Touita trace le portrait du Rescapé (1986), un harki ayant survécu bien qu’il ait eu la gorge tranchée après la fin de la guerre, mais qui se trouve démuni lorsque son fils bascule dans la délinquance et le trafic de drogue. Il semble que ce film n’est pas été distribué. A Paris, Mahmoud Zemmouri (né en 1946) réalisa la comédie Prends dix mille balles et casse-toi (1981) dans laquelle deux jeunes Algériens, grandis en France incapable de parler l’arabe, saisissent les 10.000 FF offert par le gouvernement français pour rentrer « chez eux »,mais ne parviennent pas à s’adapter à la vie algérienne.

Zemmouri continua sur sa lancée en produisant le premier de ses trois longs métrage algériens, Les Folles années du twist (1983), qui allait apporter une tonalité nouvelle dans la représentation de la lutte pour la Libération et de l’Algérie contemporaine. Ce film démystifie tous les récits habituels sur l’héroïsme et l’engagement altruiste à travers l’histoire d’une communauté déchirée entre les exigences du FLN et celles de l’armée française. Abderrahmane Bouguermouh (né en 1936) réalisa Cri de Pierre (1986),dans lequel un groupe originaire de Constantine, dirigé par Douadi, un architecte désabusé, revient dans sa région d’origine, où un jeune garçon leur répète les paroles pleines de sagesse et de maturité de son grand-père décédé.

Brahim Tsaki (né en 1946) réalisa deux œuvres particulièrement originales sur les enfants. Les Enfants du vent (1981), en trois épisodes, et Les Œufs cuits, dans lequel un jeune garçon qui gagne sa vie en vendant des œufs dans les bars d’Alger et désenchanté par le monde qui l’entoure. Dans Djamel au pays des images, un jeune garçon lutte pour accepter le monde que lui propose chaque jour la télévision, tandis que La boite dans le désert met en avant l’ingéniosité des enfants qui fabriquent, à partir de bouts de ferraille et de fil électrique, des jouets qui leur paraissent fantastiques. Le deuxième long de Tsaki ,Histoire d’une rencontre (1983), a pour sujet la relation de deux enfants sourds-muets. Ils parviennent à communiquer en dépit des différences culturelles qui les séparent : elle est la fille d’un ingénieur pétrolier américain, tandis qu’il est le fils d’un paysan algérien.

Mohamed Rachid Benhadj (né en 1979), qui avait travaillé pour la RTA, fit ses débuts comme réalisateur de long métrage avec Rose des sables (1989), qui fut grandement applaudi. C’est l’histoire de Moussa un jeune estropié qui vit avec sa sœur et lutte pour surmonter son handicap physique, et finit par en perdre la fille qu’il aime. Autre réalisateur ayant travaillé avec la RTA à s’être tourné vers la production de films dans les années 80 : Mohamed Chouikh (né en 1943). Il réalisa d’abord La Rupture (1982) dans lequel le protagoniste Amar s’échappe de prison avec son ami le poète Bendris et reprend la lutte. Il enlève la femme qu’il aime, Aïcha, mais est bien vite rattrapé par les autorités coloniales. Dans son deuxième long métrage, La Citadelle (1988),l’amour de Kaddour pour la femme du cordonnier provoque des tensions dans la communauté villageoise, où les hommes et les femmes tiennent à leurs rôles traditionnels ; sa passion ne peut que le conduire au désastre…

Par ailleurs, dans les années 80, les rangs des réalisateurs furent grossis par des cinéastes autodidactes. Ali Ghalem (né en 1943), parti en France pour y travailler, réapparut dans le paysage audiovisuel algérien pour y réaliser une version affaiblie de son propre roman, Une femme pour mon fils (1982). Tayeb Mefti (né en 1942) réalisa Le Mariage de Moussa (1982), dans lequel un jeune émigrant revient en Algérie où il se sent étranger de sa propre communauté. Obligé d’y rester pour faire son service militaire, il tombe amoureux de sa cousine Nacira.

Histoire du cinéma algérien : Les années 90

Octobre 1993 vit une nouvelle réorganisation radicale du secteur cinématographique algérien : la production fut privatisée, on attribua aux réalisateurs trois ans de salaire et on les invita à monter leurs propres sociétés [1]. Le CAAIC continua à proposer un soutien à la production et à gérer un nouveau système permettant aux cinéastes de recevoir une aide de l’Etat pour des projets spécifiques soumis à l’approbation, sur base de leurs scénarios, d’une commission qui fut d’abord présidée par l’écrivain Rachid Mimouni. Cette réorganisation, coïncidant avec de grands bouleversement politiques, à sérieusement menacé la production cinématographique algérienne. Mais ce fut pire encore en 1998 lorsque le gouvernement supprima le CAAIC, l’ENPA (l’organisme de production de télévision) et l’ANAF (l’organisme des actualités), sans préciser si de nouvelles structures étaient prévues.

Quatre films de long métrage- Meriem de Fettar, La Voisine de Bendeddouche, Mimouna de Mazif et Hurlement du nouveau cinéaste Abderrahim Laloui –restèrent inachevés. Seuls La Voisine finit par sortir en 2002. Les 217 employés du CAAIC – pivot de l’industrie cinématographique algérienne – se retrouvèrent au chômage. Un rapport de cette période indique que le nombre d’entrée était passé de neuf millions en 1980 à seulement cinq cent mille en 1992, tandis que le nombre de salles de cinéma (presque toute convertie en salle vidéo) était passé de 458 au moment de l’Indépendance à seulement douze en 1999[2]. La nouvelle privatisation associée à l’agitation politique croissante et aux vagues de tueries en masse, coupa sérieusement le cinéma algérien de ses liens avec le monde extérieur. En 1995-1999, seuls cinq long métrages algériens furent diffusés à l’étranger et un grand nombre de cinéastes,d’acteurs et de techniciens furent contraints à l’exil.

Auparavant, les réformes de 1987 avaient semblé encourager la production algérienne, alors que 19 longs métrages étaient sortis en 1990-1993,soit une moyenne de presque cinq film par an. Au début des années 90, on vit apparaître les nouveaux films de plusieurs réalisateurs confirmés des années 80, tandis que l’ENPA coproduisit deux longs métrages. Les Enfants des néons (1990), fut réalisé par Brahim Tsaki en France, après le tournage de deux long métrages en Algérie. Le Cri des hommes (1990), nouveau film d’Okacha Touita, décrit l’amitié de deux policiers –l’un pied noir,l’autre arabe- qui se retrouvent dans des camps opposés lors du conflit sans cesse plus violent entre le FLN et la France, à Mostaganem en 1959.

Mahmoud Zemmouri, qui avait également commencé sa carrière en France, réalisa son troisième long métrage, De Hollywood à Tamanrasset (1990) : un autre fiction satirique qui aborde cette fois de façon amusante l’influence aliénante de la télévision étrangère sur la communauté algérienne rurale dans laquelle le réalisateur est né et a grandi. Le seul long métrage réalisé par Sid Ali Fettar dans les années 90, Amour Interdit (1993),situé en 1955, raconte l’amour condamné d’Azzedine, un jeune étudiant algérien, et de Francine, une jeune fille née à Alger. Partout ailleurs, ce film aurait paru conventionnel, mais en Algérie, au contraire, il représente une prise de distance par rapport à la tendance sociale et politique dominante.

Par ailleurs on vit réapparaître certains vétérans des années 70. Le nouveau chef de l’ENPA, Mohamed Lamine Merbah, réalisa un film en 16mm, Radhia (1992), l’histoire d’une famille divisée. Djafar Damardji, dont le premier film date de 1972, en acheva finalement un second Errances, également connu sous le titre Terre en cendres (1993), basé sur les voyages de l’exploratrice européenne, Isabelle Eberhardt. Autre création exceptionnelle par un vétéran, Fleur de Lotus, réalisée par Amar Laskri, à la tête du CAAIC à partir de 1996.

Cette co-production algéro-vietnamienne pleine d’ambition (coréalisée avec Trân Dac), qui a accaparé Laskri pendant une bonne partie des années 90, met en lumière certaines des répercussions les moins soupçonnées des occupations et des guerres coloniales à travers l’historie d’une journaliste vietnamienne, Houria, qui débarque à Alger pour y rechercher son père algérien. Ce dernier avait été envoyé au Vietnam dans les années 40, pour y faire partie des forces expéditionnaires française. Là-bas,il avait apporté son soutien à la cause vietnamienne (pour laquelle la mère d’Houria était également active) en raison des massacres français dans son pays, avant de revenir en Algérie pour participer aux dernières évènement de la lutte de libération.

Une nouvelle génération vit le jour avec les débuts cinématographique du fils de Mohamed Lakhdar Hamina, Malik Lakhdar Hamina (né en 1962) : Automne- Octobre à Alger (1991). Il s’agit du portrait vivant et coloré d’une famille prise dans l’agitation d’Octobre 1988, alors que de jeunes Algériens descendent dans les rues et se retrouvent face à des soldats inexpérimentés et en proie à la panique. Ce film au ton très libre donc dérangeant, ne fut pas diffusé en Algérie, la seule copie 35 mm existant ce trouve à l’étranger [3]. Parmi les autres films du début des années 90, figurent ceux du journaliste Saîd Ould Khelifa, notamment Ombres blanches (1991), dans lequel Youssef, un jeune homme qui a disparu deux jours auparavant, est activement recherché par un de des ses amis proches. Rachid Banallal (né en 1946), devenu réalisateur après avoir été monteur, tourna Ya ouled (1993), qui rappelle surtout les œuvres des années 1960 et du début des années 1970, avec l’histoire des évènements de Juillet 1962 vus à travers le regard des enfants grandissant dans une Alger divisée par la lutte : d’un coté les colons, de l’autre les Algériens.

Parmi ceux qui réalisèrent leurs premiers films destinés au cinéma dans les années 90, nombreux étaient ceux issus de la télévision, souvent avec une grande expérience. La vieille RTA fut restructurée en 1987 pour devenir l’ENTV, puis l’ENPA. Mohamed Hilmi (né en 1931), réalisateur confirmé, écrivit et réalisa El Ouelf Essaib (1990), dans lequel un compositeur et ses amis mènent une vie trépidante et mouvementée dans une comédie sur la vie quotidienne. Autre réalisateur confirmé, Hadj Rahim réalisa Le Portrait (1994),l’histoire d’un chauffeur de taxi et de sa famille dans un quartier populaire d’Alger. Benamar Bakhti (né en 1941) réalisa ce grand succès populaire qu’a été Le Clandestin (1991), l’histoire de Si Abdallah, un homme débrouillard qui subvient aux besoins de sa famille nombreuse en travaillant illégalement comme chauffeur de taxi, avec en toile de fond, un tableau comique et vivant de la ville d’Alger.

Rabah Bouberras (né en 1950), qui, comme Bakhti, avait produit de nombreux longs métrages pour la RTA, réalisa Sahara Blues (1991) ; l’histoire d’une femme qui fait le point sur son passé et son présent au cours d’un voyage dans le sud de l’Algérie avec son fils et son deuxième mari, film intimiste qui n’eu pas de succès publique . La romancière Hafsa Zinaï-Koudil (née en 1951) a également reçu le soutien de l’ENPA, pour réaliser Le Démon au féminin (1993),mais son film, contesté, a entraîné des conflits avec les producteurs. Il s’agit d’une femme dont le mari est persuadé qu’elle est possédée par le démon : il l’abandonne à des charlatans qui la torturent sous prétexte de l’exorciser.

En 1995, elle déclare au quotidien Le Monde :« J’ai fait de film dans un état de terreur. J’ai essuyé beaucoup de défection parmi les techniciens. Même quand nous tournions en studio, sous la protection de la police, nous avions peur et les acteurs manquaient de concentration. La comédienne qui devait jouer la mère a reçu des menaces et a été arrêtée après les premiers jours de tournages. Je l’ai remplacée tant bien que mal. Aussi, dans le film, le fils à l’air à peine plus jeune que sa mère. Je songeais plus à la sécurité de l’équipe qu’à m’éclater dans la créativité. Travailler dans de telles circonstances laisser peu de place à l’artiste. »

Les bouleversements au sein de l’industrie du film et le chaos qui s’installait dans la société à mesure que les fondamentalistes islamistes s’opposaient aux politiciens, aux intellectuels et aux étrangers, se reflètent dans un grand nombre de films des années 1993-1994. Dans le deuxième film de Mohamed Rachid Benhadj, Touchia (1993) une femme enfermée dans son appartement en 1991 par des manifestants partisans de la république islamique, se souvient avoir vécu une désillusion semblable,lorsque les rêves d’Indépendance de l’enfant qu’elle était dans les années 50 se sont violement heurtés à la réalité brutale du viol et du décès de sa meilleurs amie. Le film de Mahmoud Zemmouri, L’honneur de la tribu (1993), porte un regard sombre – et même souvent grotesque- sur l’impact qu’ont eu les 25 ans de pouvoir du FLN et reflète la confusion de l’Algérie du début des années 90 : Il commence comme une apologie de la nouvelle vitalité islamique pour le changement,mais se termine par un carton qui vient contredire toute la logique du récit : « Djamel et ses amis ont désormais montré leurs vrais visages. Les gens meurent chaque jour en Algérie. »

Dans le film de Mohamed Chouikh, Youcef, la légende du septième dormant(1993) ; un amnésique parcourt le pays et essaye de comprendre, mais ne parvient à trouver dans l’Algérie contemporaine aucun des idéaux pour lesquels lui et ses collègues s’étaient battus pendants la guerre de Libération, par ce film il prolonge ce qu’il avait entamer avec La Citadelle (1998), une vague de film où le récit est paraboles, empruntant à de multiples sources. La description la plus précise de la situation algérienne du début des années 1990 se trouve peut-être dans Bab el-Oued City (1994), de Merzak Allouache.

Ce dernier nous ramène dans le quartier d’Alger qui avait constitué le cadre d’Omar Gatlato ; un quartier désormais totalement transformé par la violence et la force du fondamentalisme. A travers une intrigue tissée autour de la disparition du haut-parleur de la mosquée,il évoque les jeunes chômeurs qui trouvent dans la rigueur des nouveaux comportements islamiques une direction à suivre, et les jeunes femmes qui se sentent étouffées dans ce nouvel environnement. Le film constitue un tableau majeur de l’Algérie contemporaine. Dans son étude de ce qu’il appelle « la guerre invisible » de l’Algérie des années 1990, Benjamin Stora attire l’attention sur l’importance des quelques rares films sur la société contemporaine : « Ce qui frappe avant tout avec ces quelques films, dans une période si grise, c’est la volonté de survie. Comme si les cinéastes avaient pris la décision ensemble d’aller à la rencontre d’un monde qui, visiblement, ne les attendait plus ».

Dès 1995, la production cinématographique algérienne s’est vue réduite à un ou deux films par an, la plupart d’entre eux étant des coproductions explorant les forces et les contradictions de la tradition. Elles s’éloignent des milieux urbains, et les narrations réalistes laissent la place aux fables et aux allégories. Dans l’Arche du désert(1996), Mohamed Chouikh montre une communauté isolée du désert,explorant et mettant en question la validité de ses valeurs et de ses traditions.

Pour bien d’autres cinéastes, le seul choix fut l’exil. Merzak Allouache réalisa deux longs métrages en France : Salut cousin ! (1996), qui retrace les aventures d’Alilo, un jeune algérien auquel son très francisé cousin « beur » de deuxième génération,Mok, fait découvrir la vie parisienne. Dans Alger-Beyrouth, pour mémoire (1998), Laurence, protagoniste française, revient à Beyrouth qu’elle a quitté enfant. Là, elle retrouve Rachid qu’elle avait connu auparavant à Alger. Ils tombent amoureux l’un de l’autre, et elle essaye de le persuader de se réfugier en France. Il refuse et revient à Alger, pour y trouver la mort. Mahmoud Zemmouri réalisa une comédie musicale, en France , 100 % Arabica, le film associe le portrait satirique d’un quartier pauvre de Paris à la musique raï de Khaled et Cheb Mami.

Les années 2000

Le cinéma algérien continue à être virtuellement non existant, sans aucun signe de production ni de rétablissement des structures de distribution. La Voisine (2002) de Ghaouti Bendeddouche, l’un des films laissés inachevés lorsque les organismes de production ont fermé en 1998, fut finalement terminé. Naguel Belouad tourna huit semaine en Algérie une étude sur les souffrances des femmes vivant la polygamie dans l’Algérie des années 90, intitulé L’Attente des femmes (2000) il y tournera aussi Père. Ces deux films n’ont pas été distribué en Algérie,il semblerait que Père ait été diffusé récemment à la télévision algérienne. L’Autre Monde (2001) de Merzak Allouache , marque le retour, après 7 ans d’absence, du réalisateur. Il s’agit de l’histoire d’un retour douloureux : Yasmine une jeune femme née en France et ne parlant pas l’arabe, part pour l’Algérie à la recherche de son amant algérien Rachid ; celui a disparu lors d’une embuscade.

L’action sinueuse, se termine par une absurde tuerie. Pour des raisons de sécurité, une grande partie du tournage eu lieu dans le désert algérien, zone plus sécurisée. Le tournage de ce film est un évènement important, mais le film lui-même ne génère que peu d’intérêt.Il fera une sortie discrète en Algérie. Mehdi Charef, réalisateur issu de l’immigration tourne quant à lui La Fille de Keltoum (2002), le film retrace lui aussi l’histoire d’une jeune femme renonçant à la sécurité de l’Europe pour partir en Algérie à la recherche de sa mère qui croit-elle, l’a abandonnée. Le film fut tourné en Tunisie comme un nombre important de films et téléfilms qui ont pour cadre l’Algérie mais qui pour des raisons de sécurités n’ont pu y être tournés.

Rachida (2002), premier film de la réalisatrice Yamina Bachir-Chouikh (né en 1954 et épouse de Mohamed Chouikh), fut plus impressionnant ; A Alger, pendant les années de terreur, Rachida, une jeune enseignante, se rend au travail sans porter son voile. Elle est violemment prise à partie par une bande de terroristes, dans laquelle se trouve un de ses anciens élèves, Sofiane. Ils lui demandent de placer une bombe dans son école, mais elle refuse d’obtempérer. Ils lui tirent alors dessus et la laissent pour morte. Elle survit et se réfugie chez sa mère, dans un petit village. Elle croit pouvoit fuir la violence des terroristes mais là aussi la violence s’abat et décime le village. Grâce à un fort relais médiatique : presse, bandes annonces diffusées sur l’unique chaîne de télévision algérienne, le film connaît un très grand succès public. Il marque le retour des algériens au cinéma et accompagne l’espoir suscité par la politique de concorde civile du président Bouteflika récemment élu (1999). La critique lui reprochera cependant son manque de réalisme .

L’année de l’Algérie en France (2003) voit le financement d’une dizaine de long-métrage dont à peine la moitié verront le jour…Grâce à la remonté des prix du pétrole et un fragile retour au calme, une nouvelle volonté de créer du cinéma en Algérie se fait jour. En 2003 et 2004 sont mises en places de nouvelles structures, notamment le Centre National du Cinéma.

A l’exception du Soleil Assassiné de Bahloul (2004), relatant la vie du poète Jean Sénac, et de Si Mohand ou M’Hand de Liazid Khodja tous les films algériens de cette nouvelle décennie, témoigne, ausculte, la violence qui c’est emparé du pays au début des années 1990 et ses traumatismes. Le Thé d’Ania (2004) et Viva Laldjérie (2004) en sont deux exemples frappants. Le premier, réalisé par le journaliste et dramaturge Saïd Ould Khelifa, narre les promenades singulières d’un romancier contraint de s’enfermer chez lui par peur de représailles terroristes. Ici, point d’agressions physiques ni de discours politiques. Les résonances d’un passé meurtrier se distinguent par une solitude volontaire, reflet d’une folie et d’une frénésie discrètes.

Le héros refuse toute communication avec l’extérieur voyant en cette société la cause de ses tourments. Espoir déchu, mainmise sur une paranoïa aigue, l’écrivain ne tient plus qu’à un fil, celui qui le relie à sa voisine de palier, une certaine Ania, symbole d’un espoir tant voulu. Ould Khelifa, par le biais de son personnage, s’interroge sur le déchirement. Avant lui, le cinéma algérien s’orientait vers une représentation des faits, aujourd’hui l’heure est à l’allégorie et à la reproduction du deuil et de ses conséquences afin de dessiner un tableau des traumatismes algériens. L’auteur présente un artiste qui ne peut s’exprimer que par les mots. Il doit continuer sa recherche du sublime même s’il a subi un fort séisme intérieur. L’art ne doit pas reculer, telle est la conclusion du cinéaste. Ce film d’auteur ne fut pas distribué en Algérie mais connu à l’étranger une diffusion dans le réseau des salles d’Art et d’Essai français et en festival. Viva Laldjérie, deuxième film de Nadire Moknèche est sans doute au coté de Bled Number One le film le plus marquant de cette nouvelle décennie, ce voulant plus populaire que Le Thé d’Ania, ayant en ce sens recours à Biyouna actrice très populaire en Algérie, ce film ce veut un regard sans concession sur le Alger de l’après-terrorisme. Goucem, 27 ans, travaille dans la boutique d’un photographe. Sa mère, Papicha (Biyouna), traîne ses cinquante ans et ses souvenirs heurtés de danseuse de cabaret.

Sous la pression du terrorisme, elles ont dû quitter leur cité de la banlieue d’Alger pour se réfugier dans un hôtel du centre ville. Goucem y fait la rencontre de Fifi , une jeune prostituée. Viva Laldjérie emprunte son titre à un célèbre slogan des stades algériens, mêlant français (Algérie) et arabe (El Djazair) mais le film souffre de n’avoir pas été tourné dans la langue locale. L’utilisation de la langue française crée un décalage avec la veine réaliste du film. Ce qui lui valut de vive critique en Algérie. Il faut préciser qu’il s’agit, à l’image de tout les films tournés ces dernières années d’une coproduction, en l’occurrence franco-belge. Cependant Nadire Moknèche se défend d’avoir été soumis à une quelconque pression concernant le non emploie de la langue dialectale algérienne.

A cette question de pourquoi n’avoir pas « tourné en cette jeune langue « aldjérienne », posée lors d’un entretien par l’historien Benjamin Stora [1], Nadir Moknèche a d’abord tenu à rappeler « je suis le premier à vouloir entendre ma langue maternelle ; d’autant plus que cette langue qu’on appelle par défaut l’arabe, mais qui est aussi loin de l’arabe que l’italien du latin, est censurée à la télévision et à la radio d’Etat ». Mais devant les difficultés de casting avec la plupart des jeunes comédiens issus de l’école algérienne et le « ridicule » de vouloir faire parler Lubna Azabal dans sa langue, à savoir l’arabe marocain, le cinéaste n’a pas hésité à trancher. « L’Algérie est le deuxième pays francophone du monde par le nombre de locuteurs effectifs, poursuit Nadir Moknèche, la majeure partie de sa littérature est écrite en français, il n’est donc pas illégitime qu’un cinéaste algérien décide d’utiliser le français pour s’exprimer ».

Malgré cela, il parait évident que les films co-produits avec des pays francophones ont pour obligation d’être tourner en langue française, le troisième film de Nadire Moknèche, travaillant avec les mêmes producteurs que pour son film précédent est tourné intégralement en français ; tourné à Alger durant l’été 2006, Délice Paloma met à nouveau en scène Biyouna dans le rôle d’une chef de bande qui n’a pas froid au yeux. Ces films sont considérés par la critique algérienne (si elle existe…) comme étant destinés aux regards extérieurs.

Les films dont les financements sont intégralement algériens sont tournés quant à eux en langue dialectale, c’est le cas d’El Manara (2004) de Belkacem Hadjadj , Douar de Femmes (2006) de Mohamed Chouikh. A travers une histoire d’amitié prise dans la spirale de la crise, El Manara tente d’éclairer les contradictions et les archaïsmes d’une société à la fois enracinée dans son époque et attachée à ses croyances et à ses traditions. D’où la référence à l’héritage de tolérance symbolisé ici par le rituel d’El Manara (le phare), qui célèbre chaque année la naissance du Prophète dans la ville de Cherchell. Une fête populaire jugée hérétique par les fondamentalistes. Constamment sur le fil du documentaire, avec des personnages tout en nuances, à l’image d’une société traversée par des courants contradictoires, El Manara participe à sa façon au devoir de mémoire et au travail de deuil devant s’accomplir. Projeté durant plusieurs mois lors de séances spéciales, le film a régulièrement fait la preuve que le débat était possible et nécessaire. Avec un petit budget de 35 millions de dinars algériens (350 000 euros), El Manara, qui compte parmi les rares films d’initiative algérienne des cinq dernières années, a été tourné en DV.

Avec Morituri, son quatrième long-métrage tourné durant l’été 2004 à Alger, Okacha Touita porte à l’écran les aventures à succès du célèbre commissaire Llob créé par l’écrivain Yasmina Khadra. Au cœur des années de terrorisme en Algérie, alors qu’il enquête sur la fille disparue d’un ancien ponte du régime, Brahim Llob se retrouve sur la piste d’un groupe terroriste chargé d’éliminer des intellectuels. Durant ses investigations, en marge d’un scandale financier impliquant de hautes personnalités, le commissaire se découvre lui-même au centre d’une machination.

A l’image de la littérature algérienne né durant les années de terrorisme et qualifié de littérature de l’urgence, nous pouvons parler d’un cinéma de l’urgence. Les questionnements d’ordres esthétique ont désertés le champs de la création pour laisser place à une efficacité du récit, de la narration. Soumis économiquement à la coproduction ce cinéma perd souvent de son authenticité en utilisant la langue française, en expatriant les lieux d’actions dans les zones sécurisé du pays et en ayant recours à des interprètes étrangers. Ces films apparaissent au public algérien comme étant destinés à l’exportation et de ce fait s’en détourne.

L’Etat malgré son désengagements officiel continue d’être le principal pourvoyeur de fonds par le biais d’une politique conjoncturel, ainsi à l’instar de l’Année de l’Algérie en France, le nouvel évènement intitulé « Alger capital de la culture arabe » finance pour l’année 2007 la réalisation de 22 films de longs métrages, 44 films documentaires et 11 téléfilms et verra le retour à la caméra de vétérans tel que Ahmed Rachedi ou Mohamed Lakhdar-Hamina…

Bibliographie

- Mouny Berrah, « Algerian Cinema and National Identity », in Alia Arasoughy (dir.), Screen of Life: Critical Writing from the Arab World (Québec: World Heritage Press, 1996): p.64

- Merzak Allouache, interview in African Conversations (Londres : BFI, 1995)

- Mouny Berrah, « Algerian Cinema and National Identity », in Alia Arasoughy (dir.), Screen of Life: Critical Writing from the Arab World (Québec: World Heritage Press, 1996): p.65

- Rachid Boudjedra, Naissance du cinema algérien, Paris: François Maspero, 1971 p.84

- Sabry Hafez, « Shifting Identities in Maghribi Cinema : The Algerian Paradigm » in Arab Cinematic : toward the New and the Alternative, Le Caïre: Alif n-15, 1995: p.55

- Sabry Hafez, “Shifting Identies in Maghribi Cinema : The Algerian Paradigm” in Arab Cinematic: toward the New and the Alternative, Le Caire , ed Alif n-15, 1995: p55

- Cité in « Le Cinéma depuis l’Indépendance » par Jacques Choukroun in Les cahiers de la cinémathèque,Algérie d’hier et d’aujourd’hui, Perpignan,Ed. Institut Jean Vigo, n-76, Juillet 2004

- Témoignage oral de Liazid Khodja, en marge de la projection de Si Mohand ou M’hand au Cinéma Le France, Saint-Etienne, Février 2007

- Jacques Mandelbaum, « Alger renaît au cinéma »,Le Monde (Paris, 17 Octobre 2000) : p.16.

- In Ca tourne à Alger, documentaire de Salim Aggar, , 2007.

- Benjamin Stora, La guerre invisible : Algérie années 90 ,Paris : Presses de sciences PO, 2001. p.90.